心理学の種類は多岐にわたります。

時代が進むに連れて、

「心」を研究する学問である心理学は、

多様なテーマで発展しています。

そこで、この記事では、

代表的な心理学をはじめとし、

26種類の心理学を

わかりやすく解説していきます。

目次

1.心理学の基本の2種類

心理学には、様々な種類がありますが、大きく分けると「基礎心理学」と「応用心理学」の2つです。

1-1.基礎心理学

基礎心理学は、全ての人間が持つ心のメカニズムを科学的に解明し、一般法則として理論を追求する目的に研究する学問です。

根本的な解明を行い、一般法則を作り上げていくため、応用研究の基礎となる重要な心理学です。

基礎心理学には、認知心理学、学習心理学、発達心理学などが含まれます。

1-2.応用心理学

応用心理学は、基礎心理学をもとに、日常生活で活かすことを目的とした学問です。

日常に活かすことを目的とした学問のため、より実用性の高い研究が行われます。

応用心理学には、臨床心理学、犯罪心理学、教育心理学などが含まれます。

そこで、次の章では、公益社団法人日本心理学会や日本応用心理学会などを参考に、主要な心理学の種類についてご紹介していきます。

参考文献

2.基礎心理学の12種類

基礎心理学は12種類に分類することができます。

ここから分類される12種類の心理学をご紹介します。

2-1.認知心理学

認知心理学は、主に人間の「知覚」「記憶」「思考」などの認知的活動について研究しています。

また、人の認知的活動をコンピューターの情報処理システムになぞらえて研究しているという特徴があります。

近年、人の知覚だけでなく、「学習」や「意思決定」などの高次認知機能も研究対象とされており、AIにも根本的な意味で大きく関わっています。

そのため、認知心理学は特に昨今注目を集めている心理学の分野です。

2-2.学習心理学

学習心理学は、人間や生物がこれまでの経験を通じて学ぶことにより、行動が変化していくプロセスをやその法則性を研究しています。

有名な学習心理学の実験に「パブロフの犬」というものがあります。

特定の音を聞かせたあと餌を与えられることを繰り返し経験した犬が、この特定の音を聞いただけで餌がなくとも唾液が出るようになったという実験です。

これは、この犬が経験を通じ、【音が鳴ると餌がもらえる】と学習したことを表しています。

日常生活では、梅干しやレモンなどを見ただけで、唾液がでるなどの反応が見られます。

2-3.発達心理学

発達心理学は、人が生まれ、成長し、年齢を重ねていく中で心や体に起こる変化の特徴や法則性を研究しています。

研究の内容としては、生まれてから死に至るまでの生涯を研究対象とすることや、

「幼児期」「思春期」「青年期」「成人期」「老年期」などの発達段階に着目した研究することなどがあります。

2-4.生理心理学

生理心理学は、生理学的指標を用いて、人間の心的反応と身体反応の関係性を研究しています。

生理心理学は様々な場面で活用されています。

その中でも有名な応用例では、刑事ドラマなどに時折登場する【ウソ発見器】があります。

ウソをついている人の脳波や心電図などの生理的指標を測定し、心拍数や手の発汗などの身体変化のと感情の変化との関連性を科学的に解明します。

2-5.社会心理学

社会心理学は、社会や集団が個人の心理状態や行動にどのように影響を与えるのかを研究しています。

家族や学校、職場などといった身近な集団から、その場の状況による集団(満員電車やお店の中など)範囲は多岐に渡ります。

さらに近年SNSの普及により生まれた集団の心理や行動も研究されています。

社会心理学の有名な実験に、特定の条件下では非道な行為にも従ってしまうことを明らかにした【ミルグラム実験】があります。

ミルグラム実験の詳細はこちら

↓

ミルグラム実験 あなたにも起こり得る服従の心理!!

2-6.知覚心理学

知覚心理学は、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚などの人間の五感について研究しています。

一見、心理学の研究内容ではないと感じるかもしれませんが、研究内容は五感を通じて得た知覚から認識しています。

その認識の中から様々な感情や行動が生まれていくため、心理学の研究とされています。

2-7.神経心理学

神経心理学は、脳や神経系の機能と人間の言語、認知、行動などの関係性について研究しています。

神経心理学は、脳の損傷による高次機能障害や加齢による認知症によって起こる人間の記憶や認知、思考などを研究対象とし、脳を損傷した際の治療に役立てられてきました。

近年では、脳の損傷だけでなく、脳の高次の機能や神経系についての研究もみられ、発展している分野です。

2-8.行動心理学

行動心理学は、人間の行動とその行動に伴う心理状態を研究しています。

行動心理学は、仕草や表情といった細かな人間の動作も研究するため、

相手が何を考えているのか、何を思って行動しているのかなど大まかに知るヒントを得るきっかけになります。

ビジネスシーンや日常生活など様々なところで行動心理学は用いられています。

2-9.性格心理学(パーソナリティ心理学)

性格心理学は、個人の人格や性格(パーソナリティ)、個人の人格や性格が形成されていく過程について研究しています。

人格や性格は生まれながらに持つ遺伝、家庭環境や人間関係などの外部の要因によって形成されると言われています。

性格心理学を学ぶことで、他者や自己への理解を深めることができます。

2-10.言語心理学

言語心理学は、私達がコミュニケーションや意思疎通で使用する言語と人間の心理状態の関係性を研究しています。

言語を学習する、言語を用いる、相手の言語を認識するなどの過程も研究対象とされており、言語学と心理学のどちらの面も持つという特徴があります。

2-11.異常心理学

異常心理学は、人間の異常な心理状態や行動を研究しています。

ここでの異常かどうかは、個人の評価基準で判断するのではなく、様々な評価基準を用いて判断されます。

人間の異常行動には、様々な原因が考えられます。

そうした異常行動を類似タイプに当てはめて対策を考えることによって、原因解明や異常行動の早期治療に役立てられています。

2-12.計量心理学

計量心理学は、人間の心理状態を測定する方法について研究しています。

心理状態は目には見えないため、心理学では多くの場合、その状況に則した測定方法を用いて、データや数字として心理状態を表します。

計量心理学では、心理状態を正しく測定できているのか、得られたデータと心理状態に法則性があるのかなどを明らかにすることを目的としています。

心理学の根幹となる測定方法を研究する計量心理学は、基礎心理学の中でも非常に重要な分野と考えられます。

3.応用心理学の14種類

応用心理学は14種類に分類することができます。

ここから分類される14種類の心理学をご紹介します。

3-1.臨床心理学

臨床心理学は、心的問題を抱える人に対し、その心的問題の原因を解明し、治療や予防といった支援を行うことを目的として研究しています。

一般的な法則ではなく、1人1人の特徴が重要視されています。

また、臨床心理学の定められた内容を学び、試験に合格することで、臨床心理士という民間の認定資格を手にすることができます。

臨床心理士となることで、医療の現場ではカウンセラーとして、教育の現場ではスクールカウンセラーとしてなど幅広く活躍することができます。

このように臨床心理学は、医療、福祉、産業、司法、教育など様々な領域で活用されています。

3-2.犯罪心理学

犯罪心理学は、犯罪や犯罪者、犯罪被害者の犯罪に関することについて心理的側面から研究しています。

犯罪が起きる原因だけでなく、犯罪者の特徴や犯罪被害者の支援などの研究を行い、より安全に暮らせる社会を作ることを目的としています。

犯罪心理学を元に、連邦捜査局(FBI)がプロファイリングを行っていることや、

ドラマなどでも犯罪心理がモチーフとして取り上げられることもあるため、比較的聞き馴染みのある心理学かもしれません。

3-3.教育心理学

教育心理学は、子どもの発達や発育、教育で起こる課題や問題について心理的側面から研究しています。

心理テストや一般化された理論などを活用し、効率的な指導方法を追求することを目的としています。

子どもの発達や成長していく過程で起こる不適応を解決するための支援を行ったり、

教員や保護者に対して子どもの発達についてのアドバイスを行ったり、様々な教育の場面で活かされています。

3-4.学校心理学

学校心理学は、学校における生徒一人ひとりの、学習面、心理面、社会面、進路面など発達の過程で見られる様々な側面に着目し研究しています。

様々な側面を研究することで、個人の状況に合わせた心理的支援を行うことを目的としています。

教育心理学と一見同じであると感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、学校心理学と教育心理学との違いは、対象と研究結果にあります。

教育心理学は、クラスや教室、学校といった集団への研究から、一般的な法則を生み出すことができます。

一方、学校心理学では、個人単位の研究から、個人の行動パターンや特性を明らかにすることができます。

3-5.産業心理学

産業心理学は、産業に関する活動を対象として心理的観点から研究しています。

働く人や職場などで起こる問題や障害の解決、働く人々心身の健康をより良くすることを目的としています。

具体的には、職場環境の改善、従業員のカウンセリングによるメンタルヘルスケアや個人のモチベーションをより高めるために産業心理学が活かされています。

3-6.スポーツ心理学

スポーツ心理学は、スポーツを行う人のメンタル状態や心理的要因がスポーツのパフォーマンス及ぼす影響について研究しています。

選手がより高いパフォーマンスを出すことを目的として、実践や指導にスポーツ心理学の研究を活かされています。

スポーツ心理学を学ぶことで、スポーツをプレイしているときのメンタルコントロールやモチベーションアップ、ストレス管理などを行うことができるようになります。

3-7.災害心理学

災害心理学は、災害によって引き起こされる様々な問題を心理的観点から研究しています。

さらに、災害時だけでなく、災害によって負ったトラウマやPTSDについても研究が行われています。

災害が起きたときに受けるストレスや、災害によって引き起こされる行動に対する対処、有効な支援を行うことを目的に研究されています。

災害心理学は、比較的新しい分野ですが、様々な自然災害が起こる日本で注目されている心理学の分野です。

また、自然災害だけでなく人為災害も研究の対象となっています。

3-8.家族心理学

家族心理学は、家族関係の中で起こる課題や問題を心理的側面から研究しています。

ここでの家族は必ずしも血縁関係がある関係とは限らず、本人同士が非常に親密で、家族関係を認めている者同士も研究の対象です。

家庭内で起こる様々な問題に対し、その問題の原因や解決、支援を行うことを目的とされています。

家庭内での暴力や不倫問題、引きこもりなど多様な課題についての研究を行うため、新しい分野ではありますが、近年注目されている心理学です。

3-9.健康心理学

健康心理学は、心理学的観点から、人々の健康に関する事柄を研究しています。

人々の健康の維持や増進、病気の予防や治療、健康に関する問題や病気の原因、更には健康教育などの人々の健康に心理学的側面から貢献することを目的としています。

健康心理学の具体的な研究内容は、健康観やQOLなどのライフスタイルに関するものから、

高血圧やがんなどの疾病に関するもの、認知行動療法やリラクゼーションなどの心理療法まで様々です。

実生活に活かせる内容が多いという点に特徴があります。

3-10.交通心理学

交通心理学は、心理学的な側面から、人に焦点を当て、交通に関するトラブルや交通に参加する人々の行動特性について研究しています。

交通心理学の目的は、交通に関する人々の心理的特徴を理解し、交通事故を未然に防ぐことにあります。

また、交通事故を防ぐための安全教育にも貢献しています。

定められた交通心理学の内容を学ぶことで、「交通心理士」という民間資格の認定を受けることができます。

3-11.環境心理学

環境心理学は、自然や人工的な環境と人間の関係を心理学的観点から研究しています。

人間が環境に及ぼす影響や環境が人間に及ぼす影響について解明し、人間・環境双方にとってよりよい環境を作ることを目的としています。

ここでの環境は自然環境だけでなく、人工的な環境、つまり私達が住まう家などの生活環境も含まれています。

また、学校や病院などの施設、子どもたちが遊ぶ場としての公園など、特定の環境も対象として研究されています。

3-12.芸術心理学

芸術心理学は、心理学的視点から芸術作品やそれに伴う人間の知覚や認知を研究しています。

芸術がなぜ生まれるのか、人はなぜ美しいと感じるのかなど、研究の対象は芸術の創作や鑑賞など多岐にわたります。

これらの研究の内容は芸術教育や業務の効率化などに応用されています。

3-13.動物心理学

動物心理学は、動物の行動や行動変容の要因追求などの研究を行っています。

また、動物を人間を含めた広義での動物として捉え、動物と人間を比較する研究も行っています。

このように比較することで、動物や人の心理的メカニズムを解明することを目的としています。

3-14.消費者心理学

消費者心理学は、消費者の購買行動を促す要因や消費者がどのような購買行動を行っているのかなどの研究を行っています。

消費者の心理を理解することで売上に繋げたり、消費者のより良い購買行動を促すことを目的とし、店舗や営業などで広く活かされている分野です。

4.身近に活かせる心理学のスキル5選

ここからは、ビジネスや日常生活に活かせる心理学のスキルをご紹介します。

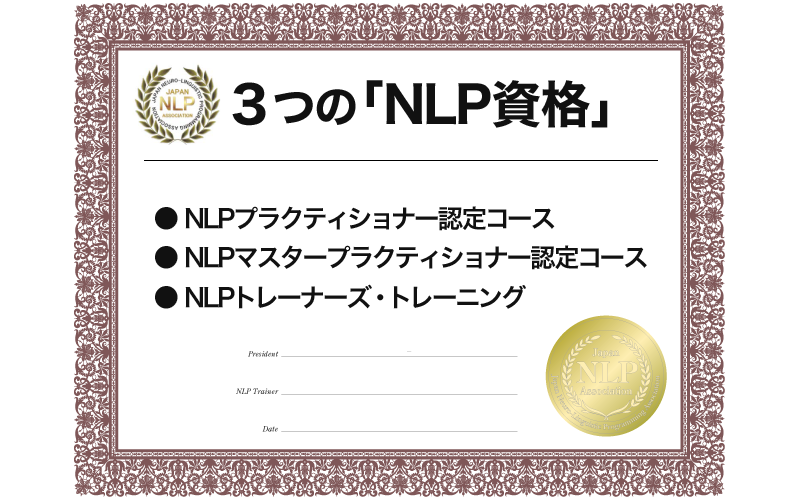

特に4-1~4-3でご紹介するスキルは、『脳と心の取扱説明書』と呼ばれる心理学NLPをベースにした効果の高い手法です。

どれも簡単に試すことができるので、ピンときたものをぜひ実践してみてください。

4-1.ミラーリング

ミラーリングとは、相手と同じ動作(ボディーランゲージ)を行うことで、相手に親近感や好感を感じさせる心理学のスキルです。

ミラーリングを行うことで、無意識のうちに、相手と深い信頼関係を築くことができるようになります。

人は、自分と共通点が多い人を肯定的に捉えるという心理があります。その心理的特性を活かしたのがミラーリングというスキルです。

ミラーリングの方法は、言葉の通り相手の仕草や動作を鏡写しのように真似することです。

たとえば、

- 話している相手が飲み物を飲んだとき、同じように飲み物を飲んでみる。

- 相手が足を組んだときに、同じように足を組んでみる。

このように相手の行動を真似していきます。

相手は自然とあなたに信頼感や安心感、好感を抱くようになっていきます。

しかしながら、ただ相手の真似をすればいいわけではありません。

しっかりと信頼関係を築くために押さえるべきポイントがいくつかありますので、その詳細はこちらの記事でご覧ください。

ミラーリングについての詳細はこちら

↓

【誤解に注意!】プロが教えるNLPのミラーリングの秘訣とは?

4-2.マッチング

マッチングとは、相手の声の大きさやスピードなどの目に見えない非言語情報を真似ることで、相手に親近感や安心感を与えるスキルです。

ミラーリングと同じように、このマッチングというスキルも、自分と共通点が多い人を肯定的に捉えるという、人の心理的特性を活かしたスキルです。

一見、上記でご紹介したミラーリングに似ていると感じられた方もいるかもしれません。

しかし、ミラーリングとマッチングは、

目に見える情報を真似るのか、目に見えない情報を真似るのかという違いがあります。

ミラーリングは目に見える動作や仕草、表情などを真似しますが、マッチングは目に見えない声のトーン、声の大きさ、話すスピードなどを真似します。

マッチングは相手の目にも見えないため、模倣していることが分かりづらく、より無意識に信頼感や安心感を与えることができます。

4-3.リフレーミング

リフレーミングとは、1つの物事の見方を変えるという心理学のスキルです。

一言でいえば、「捉え方を変える」ということです。

よく、例として挙げられるのは、【コップ半分の水】です。

コップ半分の水を見たとき、

「コップ半分しか水が入っていない」と捉えるのか

「コップ半分も水が入っている」と捉えるのか

というものです。

コップに半分の水が入っているという事実に変わりありませんが、見方によって様々な考え方が生まれます。

今回の例ですと、前半より後半の捉え方のほうがポジティブな捉え方と感じるかと思います。

捉え方1つで行動や考え方が大きく変化していきます。

このようにリフレーミングを活用することで、下記のような効果が期待できます。

- つらい出来事からプラスの側面を見つけることができる

- ポジティブ思考になり悩みづらくなる

また、相手の発言や行動をリフレーミングすることができれば、相手に対して捉え方が変化し、人間関係が良好になるという効果も期待できます。

このリフレーミングというスキルは、誰もが高い効果を得られるように「捉え方を変える」ことを体系立てた手法です。

詳しい手法についてはこちらをご覧ください

↓

リフレーミングで世界が変わる|効果、実践方法、事例を詳しく解説!

4-4.ドア・イン・ザ・フェイス

ドア・イン・ザ・フェイスは、始めに大きな要求を行い、次に小さな要求を行うことで、相手から「イエス」を引き出しやすくするテクニックです。

本来の要求を受け入れてもらいやすくするために効果的な方法です。

このテクニックは「返報性の法則」という人の心理的特徴を活かしています。

この返報性の法則とは、【他者から何かを受け取ったとき、その他者へお返しをしたくなる】という心理作用です。

ドア・イン・ザ・フェイスに置き換えて考えると、相手に一度大きな要求を断らせ、

「相手は譲歩してくれたのだから、こちらも譲歩しなければ」と感じさせ、小さな要求は受けやすくさせているのです。

ビジネスシーンから日常生活などあらゆる交渉の場面で使われているスキルです。

4-5.フット・イン・ザ・ドア

フット・イン・ザ・ドアは、始めに小さな要求から行い、要求を受け入れてもらえたあと、

徐々に要求を大きくしていくことで本来の要求を受け入れてもらいやすくするというテクニックです。

4-4で紹介したドア・イン・ザ・フェイスとは真逆の方法ですが、こちらも効果的です。

このテクニックは「一貫性の原理」という心理的特徴を活かしています。

この一貫性の原理とは、【人は一度行った決定や発言、態度を一貫させたい】と考える心理的特徴です。

フット・イン・ザ・ドアに置き換えて考えると、

相手に一度小さな要求を受け入れさせることで、次の大きな要求を断ろうとしたとしても「一度決めた態度を貫こう」と感じさせ、大きな要求を受け入れやすくさせているのです。

4-4でご紹介したドア・イン・ザ・フェイスとともに様々な場面で使われています。

5.最後に

ここまで、心理学の種類と、日常やビジネスに活かせる心理スキルをご紹介してきました。

心理学にはたくさんの種類があります。

必要に応じて理解を深めることも大切ですし、心理学はあらゆる場面で活かせる学びですので、

4章でご紹介したスキルなどを、まずは実践してみることも大切です。

先述しましたが、4章の1~3でご紹介したスキルは、身につけると一生使える効果の高いものですので、

ご興味がありましたら、まずはベースとなっている心理学NLPについて理解を深めてみてください。

10万名以上の方がダウンロードされている無料レポートはこちらから。

↓

人生とビジネスでステージを高める心理学NLPの秘密

実践心理学NLPの体験講座はこちらからご覧ください。

↓

NLP体験講座(東京・名古屋・大阪・福岡・オンラインで開催中)