非認知能力とは、学力テストのように

数値化することが

できない能力のことです。

精神的にも、金銭的にも

人生が豊かになるかどうかには、

非認知能力の高さが

大きく関係しているということが

2000年代以降の様々な研究から

分かってきています。

では、どうしたら

非認知能力が鍛えることが

できるのでしょうか。

その疑問にお応えすべく、

この記事では

非認知能力が高い人の特徴。

そして、

自分の内面を鍛えたり、

物事を多角的な視点で捉える

といった

非認知能力を鍛える

具体的な方法が豊富な

実践心理学NLPを使った

高め方をご紹介していきます。

目次

1.非認知能力とは

この章では、非認知能力とは何なのか、

そして近年注目されている理由について見ていきたいと思います。

1-1.非認知能力とは

非認知能力とは、「コミュニケーション能力や自己肯定感、問題解決能力といった、

学力テストのように数値では計りきれないスキルのこと」です。

また、対となる言葉として「認知能力」があり、IQ(Intelligence Quotient)や学力のようなテストで数値化できるスキルのことです。

1-2.非認知能力が求められる理由

これからの時代を生きるために、非認知能力を高めていくことは

自分の人生を有利に進めるためにも、必要不可欠となっています。

そもそも非認知能力が注目され始めたきっかけは、

2000年代にノーベル経済学賞を受賞したアメリカ人・経済学者のジェームズ・ヘックマン教授らの研究が発表されたことです。

この研究により高い地位や収入を得ている人は、認知能力の高さではなく、非認知能力が大きく関わっていることが分かりました。

2000年代以前は、主に認知能力が人生の成功に直結すると考えられており、

高い地位や収入を得るためにはIQや学力を高める必要が最重要であると信じられていました。

しかし、この発表以降も様々な研究により、

非認知能力の高さによって人生の豊かさが大きく左右されるということが分かってきているのです。

このような発表に加え、世の中のスピードや変化が大きくなり、変化に適応する柔軟性や発想力がより求められる時代となっています。

さらには、今後の未来では認知能力を必要とする仕事はAIにとって変わられ、

非認知能力が必要な仕事が残るとも言われています。

そういう意味でもこれからの時代を生きるためには、非認知能力を高めていくことは

自分の人生を有利に進めていくために必要不可欠と言えるのです。

1-3.非認知能力の種類

OECD(経済協力開発機構)は2015年に非認知能力を「社会的情動スキル」と位置づけ、

2021年には大きな枠組みとして以下のように発表されています。

- 目標の達成

- 感情のコントロール

- 協働性

- 開放性

- 他者とのかかわり

- 複合的な能力

また、非認知能力は様々な研究機関で研修されており、沢山の要素があります。

OECD及び、日本生涯学習総合研究所が様々な非認知能力研究機関の研究をまとめた

『「非認知能力」の概念に関する考察<集約版>』の要素をもとに、

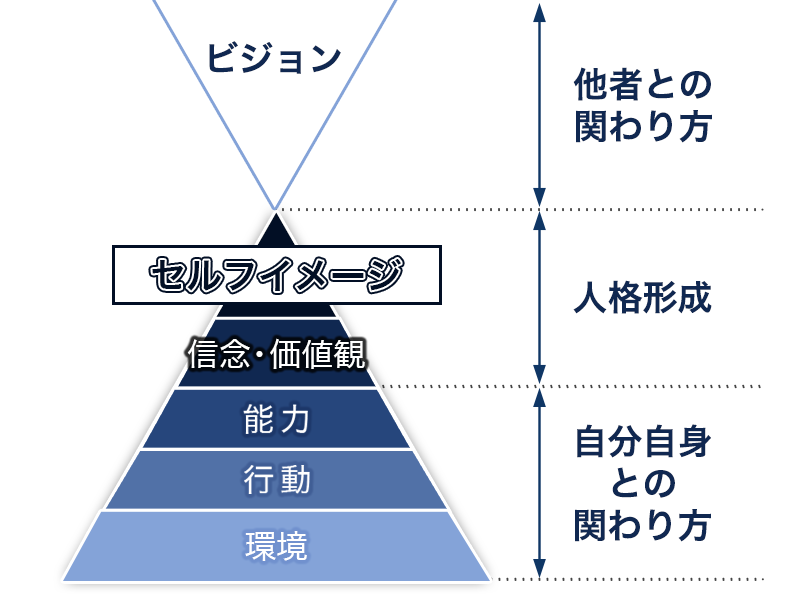

この記事では、心理学NLPのニューロ・ロジカル・レベルという考え方でまとめました。

※出典:一般財団法人 日本生涯学習総合研究所 「非認知能力」の概念に関する考察 <集約版>

ニューロ・ロジカル・レベルとは簡単にお伝えすると「人格形成」が「自分自身との関わり方」(能力の発揮の仕方や行動)に影響し、

この2つの領域が「他者との関わり方」に影響していくという考え方です。

3つの領域の中でもセルフイメージは、非認知能力でいう人格形成と言える領域であり、

自分自身との関わり方や他者との関わり方に大きく影響を与えるものです。

また、それぞれの領域は切り離されたものではなく、日々の活動においてお互いに影響を与えあっているとも言えるため、

それぞれをバランスよく鍛えて行くことで非認知能力が総合的に高まりやすくなるのです。

非認知能力を、3つの領域「人格形成」「自分自身との関わり」「他者との関わり」に分類した表が以下のようになります。

| 人格形成 | 自分自身との関わり方 | 他者との関わり方 |

|

|

|

豊かな人生を歩んでいくためには、これらの非認知能力を高めることが効果的です。

次の章では、各領域の項目が高い人の特徴について、いくつかピックアップして見ていきましょう。

2.非認知能力が高い人の特徴

この章では、非認知能力が高い人の特徴をいくつかの項目に焦点をあてて見ていきたいと思います。

特にこの章では、1-3でお伝えした、3つの領域それぞれからビジネスで必須の要素、

- 自己肯定感(人格形成)

- 批判的思考力(自分自身との関わり)

- コミュニケーション力(他者との関わり)

について、焦点を当てていきたいと思います。

2-1.自己肯定感が高い

非認知能力が高い人は自己肯定感が高いという特徴をもっています。

自己肯定感とは、自分のことをどれだけ肯定できているか、好きでいるかという心の状態のことです。

自己肯定感が高いと、例えばレジリエンスと呼ばれる

「何か失敗したりネガティブなことがあってもそこから立ち直る力」が高かったり、

うまくいかないことがあっても諦めずに「最後までやりきろうとする力」や忍耐力が高くなります。

2-2.批判的思考力が高い

非認知能力が高い人は批判的思考力が高いという特徴があります。

ここで言う批判的思考力とは事象に対して、自分の考えや視点だけでなく、

相手の視点そして、自分と相手に利害関係のない第三者視点を持って、判断や評価ができる力のことです。

自分の視点で良いと思えることも、相手にとっても良いことか?第三者にとっても良いことか?

と批判的に物事を見ていきます。

どこか1つの視点に偏らない判断、評価をすることで全体にとって最もよい状況を生み出すことができるのです。

2-3.コミュニケーション力が高い

非認知能力が高い人はコミュニケーション力が高いという特徴をもっています。

共感能力が高く、人の表情や振る舞いに対しても敏感に反応し、

相手の立場に立つことができるため、コミュニケーションが円滑に進みます。

協調性があり、積極的に人と関わろうとすると同時に、自分の感情コントロールが得意で物事を客観的に判断できるので、

人との関係性におけるバランス感覚に優れています。

3.非認知能力の高め方

この章では、非認知能力の高め方についてお伝えしていきます。

この記事では、心理の専門家である、NLPトレーナーの私が、

非認知能力を高めるたの効果的な方法として、NLP心理学を使った高め方をご紹介します。

心理学NLPには、自分の内面と向き合うことで否定的な感情を手放し、

肯定的な感情に変化させたり、物事を多角的な視点で考えらるようになるといった、

まさに非認知能力を高めるための学びが豊富にあります。

今回は、2章で扱った3つの非認知能力の高め方についてお伝えしていきます。

3-1.自己肯定感を高める

自己肯定感は、自分のことをどう思っているかという、セルフイメージが大きく関わってきます。

セルフイメージを高める方法の1つとしてNLPの「モデリング」について、お伝えしていきます。

モデリングとは一言でお伝えすると真似をすることです。

憧れの人や、ドラマやアニメの登場人物でも構いません。

またその人の一部、例えば説得力のあるプレゼンテーションを真似したい、であったり、

発想力を真似したいと思う人になりきっていきます。

ポイントは、まずはその人の歩き方や姿勢という体の動き。次に、話し方や口癖を真似ます。

そして、これらを通して、その人が何を考えているのか。何を大切にしているのかなどを考えていきます。

このような手順で実際にその人になりきり、同じ視点に立ち、

自分自身の中に沸き起こるポジティブな感覚を実際に感じてみることが重要です。

3-2.批判的思考力を高める

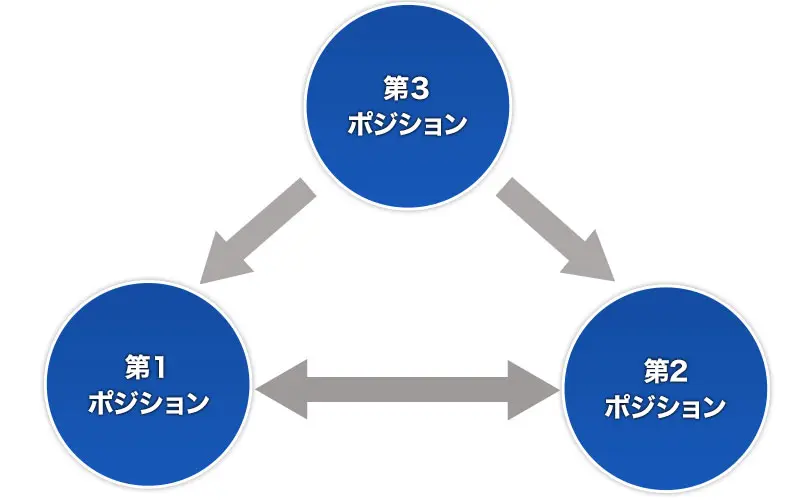

批判的思考力を高めるための方法として、心理学NLPでお伝えする「ポジションチェンジ」というワークをご紹介します。

このポジションチェンジを行うことで、自分の視点だけでなく、

相手の視点、第三者と呼ばれる客観的な視点といった様々な視点を手に入れることができるようになります。

それぞれの立場を客観的に見ることで、何かリスクはないか、抜けや漏れがないかといった、

思考を取り入れることで、より適切な判断を行えるようになるのです。

具体的なやり方として、床に3つのポジションの場所を作って行っていきます。

ここでは3つのポジションをそれぞれ

| 第一ポジション | 自分の視点の場所 |

| 第二ポジション | 相手の視点の場所 |

| 第三ポジション | 自分と相手と利害関係がまったくない客観的第三者視点の場所 |

とします。

そして、それぞれのポジションに移動し、第一ポジション及び、第二ポジションの場所では、

その人になりきって考えていることや意見を実際に口に出してみます。

ちょっと馬鹿らしいと思うかもしれませんが、1人でやるワークなのでだれも見ていないので、安心してやってみて下さい。

より状況に入り込める感覚を得られます。

また、第三ポジションでは、2人の考えや意見を客観的に見て感じた感想を口に出してみます。

慣れてくると、体を移動させなくても頭の中だけでそれぞれのポジションの視点を本気で考えられるようになり、

批判的思考力を手に入れることができるのです。

3-3.コミュニケーション能力を高める

コミュニケーション能力を高めるためには、信頼関係の構築が大切な要素の1つです。

この章では、NLPの中でも信頼関係構築スキルで有効な「マッチング」についてお伝えしていきます。

マッチングとは「話し方を相手にあわせること」です。

これは、心理学では「類似性の法則」と言われる、似ている人、共通項のある人に対し

私たちは無意識レベルで安心するというものです。

その状態を意図的に作っていくことで、安心感や親近感を与え、信頼関係を短期間で構築していくスキルです。

例えば、目に見えない声のスピードやトーン、大きさを相手に合わせます。

例えば、もし自分の話すペースが比較的ゆっくりだとした時を想像してみて下さい。

相手の話すスピードが矢継ぎ早であり、こちらが話すスキがまったくなければ、どんな気持ちになるでしょうか。

おそらく、威圧的に感じたり、話す気持ちが無くなってしまうのではないでしょうか。

逆に、もし自分の話すペースが比較的早いとした時、相手の話すペースが遅いとどんな気持ちになるでしょうか。

おそらく、イライラしたりするのではないでしょうか。

これは、どちらが正しいとかそういうことではありません。

大切なのは、信頼関係を素早く築くためには、自分の話したいようにはなすのではなく、

相手を観察し、まず相手に合わせていくということが大切なのです。

4.非認知能力を総合的に高めたいなら...

3章でお伝えした非認知能力の高め方は、ほんの1例です。

心理学NLPでは、非認知能力を総合的に高めたり、ネガティブなセルフイメージを根本から改善するカリキュラムが豊富にあります。

例えば、

- 自己肯定感に大きく関わっているセルフイメージの向上

- 今でも自分を苦しめている、幼い時のネガティブな体験の解消

- コミュニケーション能力の飛躍的な向上

- 目標達成や問題解決能力の向上

などです。

欧米では、オバマ元大統領やクリントン元大統領を始めとする政治家や、レディー・ガガ、ビル・ゲイツなど各界の第一線で活躍されている方が学ばれています。

日本でも、経営者やビジネスパーソンをはじめ、医師、教育関係者、カウンセラー、コーチ、主婦、そして学生など、幅広い方が学んでいらっしゃいます。

NLPについてご興味をお持ちの方は、下記をご覧ください。

■すでに10万名以上の方がダウンロードされている、無料レポートはこちらから

↓

人生とビジネスでステージを高める心理学NLPの秘密

■人気のNLP体験講座は、こちらをご覧ください

↓

NLP体験講座(東京・名古屋・大阪・福岡・オンラインで開催中)

■あなたを進化させる、最先端の10日間NLP実践コースはこちら。

↓

NLPプラクティショナー認定プレミアムコース

まとめ

非認知能力は、学力のような数値で計れる認知能力以上にビジネスでの地位の高さや、

収入に影響しているということが分かってきています。

この記事では、心理学NLPのニューロ・ロジカル・レベルという考え方を使って、

3つの領域に分類し、ビジネスで必須と言われる3つの非認知能力の高め方をお伝えしてきました。

この記事が皆さんの非認知能力を知り、高めるための最初の1歩になれば、嬉しく思います。